Die Luca-App soll in der Coronapandemie bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen und setzt dabei auf Open Source. Warum die App trotzdem Kritik auf sich zog und wie Open Source, Free Software und Copyleft gegenüber proprietären Anwendungen funktionieren, das erklärt dieser Text.

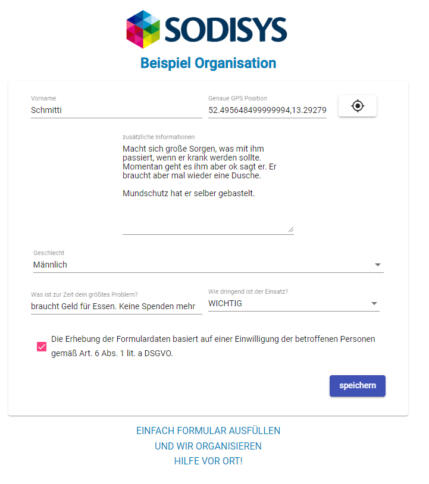

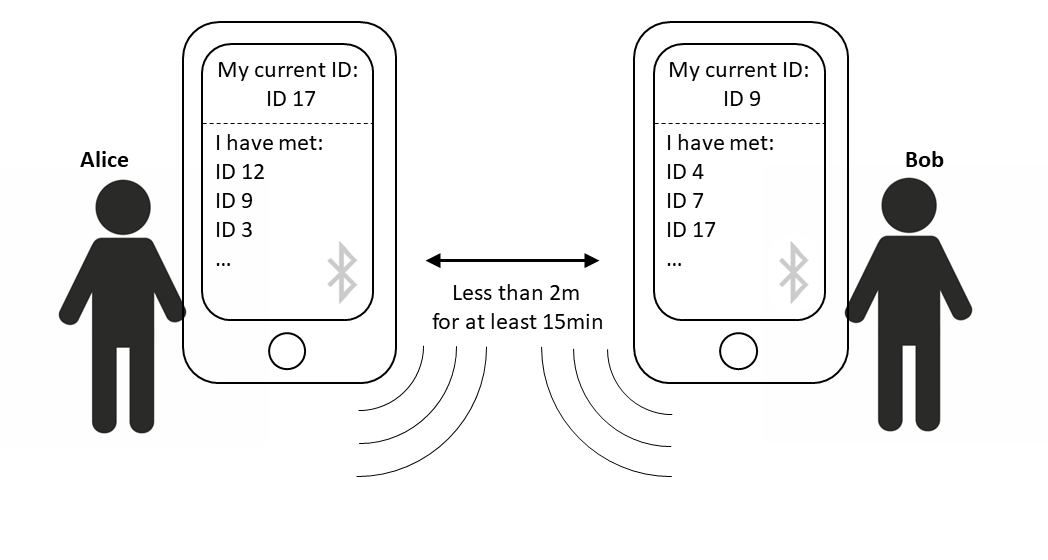

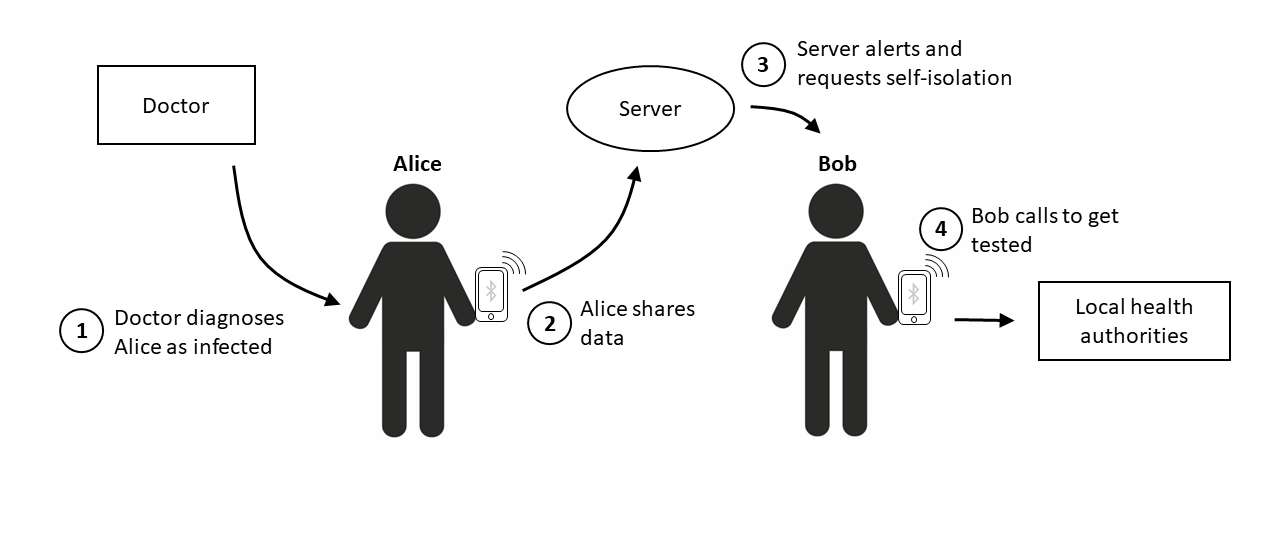

Die Nachverfolgung von Infektionsketten ist ein wichtiger Teil der Pandemieeindämmung. Allerdings waren die zuständigen Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung schnell überfordert. Abhilfe sollen Anwendungen wie die Luca-App schaffen, die den Prozess der Datenangabe bei einem Besuch im Restaurant, der Bar oder auf einer Veranstaltung digitalisiert und für Gäste und Betreiber*innen öffentlicher Einrichtungen kostenfrei ist.

Hinter der Luca-App steht das Berliner Start-up culture4life GmbH. Der Anschluss der App an die Gesundheitsämter wird aus Mitteln des Bundes und der Länder bezahlt. Der Quellcode der App stand zunächst unter Verschluss und war nicht einsehbar, die Luca-Macher*innen änderten die Lizenz mittlerweile zu einer GNU General Public License 3, die häufig für Open Source Software genutzt wird. Ein guter Anlass, das Konzept Open Source genauer unter die Lupe zu nehmen und Alternativen zu proprietären Software-Modellen zu erläutern.

Open-Source-Software und Free Software: Was ist das überhaupt?

Der Begriff „Open Source“ entstand 1998, als sich die Open Source Initiative (OSI) gründete. Open Source bezeichnet die freie Verfügbarkeit von Software-Quellcodes.

Der Quellcode oder auch Quelltext ist der lesbare Text eines Softwareprogrammes, also der Befehlstext für den Computer, der die Software ausführt. Basierend auf einer bestimmten Programmiersprache sind in dem Quelltext alle Regeln festgelegt, um die Anwendung auszuführen. Liegt dieser Quellcode offen vor, kann grundsätzlich jede*r ihn einsehen und verändern.

Die Open Source Initiative (OSI) prägte auch die heute gängige Definition von Open-Source-Software, wonach die Software frei genutzt, modifiziert und weitergegeben werden darf.

Häufig wird „(quell)offene“ Software synonym mit „freier“ Software verwendet. Die Unterschiede lassen sich am einfachsten mit einem Blick auf den Hintergrund der dazugehörigen Bewegungen und deren Zielrichtungen verstehen:

Die 1985 gegründete Free Software Foundation (FSF) definiert als Voraussetzung für freie Software vier Merkmale, die erfüllt sein müssen (Free Software Definition): Sie darf zu jedem beliebigen Zweck verwendet werden, das Programm und der zugrundeliegende Code dürfen untersucht und verändert werden, sie darf weiterverbreitet werden und zwar auch in veränderten, verbesserten Versionen.

Der freien Software ist also bereits immanent, dass der Quellcode offenliegt. Das wiederum ist die Grundvoraussetzung für offene Software. Beiden Definitionen ist gemein, dass die Lizenzen die freie Nutzung, Veränderung und Weitergabe von Software erlauben.

Der wesentliche Unterschied zwischen Open-Source-Software und Free Software liegt in den dahinterstehenden Bewegungen und ihren Zielrichtungen. Während sich die Free-Software-Bewegung als soziale Bewegung begreift, die sich für freien Zugang zu Software und Wissen einsetzt, verfolgt die Open-Source-Bewegung einen pragmatischeren Ansatz: Ob Software quelloffen sein sollte, ist für sie eine praktische Frage, keine ethische. Für die verschiedenen Lizenzen spielt diese begrifflich-historische Unterscheidung daher keine entscheidende Rolle.

Open Source: Von Firefox bis Impfstoff-Freigabe

Open-Source-Software ist weit verbreitet. Fast alle, die im Netz unterwegs sind, nutzen Open-Source-Programme, etwa Firefox, OpenOffice und den VLC Media Player. Dabei handelt es sich in der Regel um kostenfreie Angebote.

Doch ist kostenfrei keine Voraussetzung von Open Source. Open-Source-Software kann auch kommerziell genutzt werden: So gibt es Lizenzen, die es zwar untersagen, Lizenzgebühren, also Gebühren für die Nutzung der Software, zu verlangen, jedoch explizit erlauben, Gebühren für die Verbreitung oder den Support zu erheben.

Open Source in einem weiten Sinne meint heute weit mehr als technische Anwendungen: Der Begriff steht häufig synonym für die Idee, dass Zugang zu Wissen allen freistehen sollte. Deshalb wird etwa über die Freigabe von Impfstoff-Patenten ebenfalls unter dem Stichwort Open Source diskutiert.

Die Freigabe von Quellen, sei es bei Software oder Patenten, bedeutet jedoch nicht, dass diese lizenzfrei sind: Auch bei Open-Source-Software gibt es Lizenzbestimmungen, in denen der*die Urheber*in regelt, zu welchen Bedingungen die Nutzung der Software anderen gestatten sein soll. Vor allem bei den Vorgaben zur Weitergabe der Software unterscheiden sich die Lizenzen oft voneinander.

Proprietäre Software

Im Gegensatz zu Open-Source-Software sind die Nutzung und Weiterverbreitung bei proprietärer Software stark eingeschränkt. Der*die Inhaber*in der Rechte vergibt vertraglich geregelte Nutzungsrechte an der Software meist zu kommerziellen Zwecken. Auch der Quellcode liegt nicht offen.

Diese Einschränkungen zeigen sich auch in der Bezeichnung „proprietär“, die sich auf das Eigentum an der Software bezieht und „im Eigentum befindlich“ bedeutet. Allerdings kann dieser Begriff irreführend sein, denn auch bei Open-Source-Software gibt es einen oder mehrere „Eigentümer*innen“.

Open Source: Verschiedene Lizenzen

Entscheidend dafür, welche Nutzungs- und Verbreitungsrechte gewährt werden, ist der Lizenzvertrag, unter dem eine Software angeboten wird.

Open-Source-Lizenzen sehen grundsätzlich keine Beschränkung der Nutzer*innen oder Verwendungsgebiete vor, dürfen also von jede*r zu jedem Zweck genutzt werden. Die Lizenzen und die von ihnen gewährten Berechtigungen unterscheiden sich nach „permissiven“, also freigiebigen, und „non-permissiven“, also nicht-freigiebigen Lizenzen.

Die freigiebigen Lizenzen enthalten weniger Beschränkungen und geben den Nutzer*innen damit mehr Freiraum bei der Weitergabe der Software. Die „non-permissiven“ Lizenzen stehen häufig unter einer sogenannten Copyleft-Klausel.

Copyright? Nein, Copyleft!

Das Urheberecht erlaubt es Softwareentwickler*innen, verschiedene Nutzungsarten wie die Verbreitung, das Kopieren oder das Ändern durch Nutzer*innen und andere Entwickler*innen einzuschränken. Um ihre Nutzungsrechte zu schützen, bedienen sie sich verschiedener Lizenzen: Sie regeln also vertraglich, in welchem Umfang Rechte an der Software übertragen werden dürfen.

Copyleft dreht diese Vorgehensweise um: Statt die Weiterverwendung einzuschränken, dürfen Nutzer*innen das Ursprungswerk frei weiterverwenden, ohne die Lizenzbedingungen zu verändern.

Das Ziel von Copyleft ist es also, die mit einem Copyright einhergehenden Beschränkung der Rechte der Nutzer*innen aufzuheben. Das zeigt sich auch in der Bezeichnung „Copyleft“, die als Wortspiel aus dem Begriff Copyright, übersetzt „Urheberrecht“, entstanden ist. Das Logo ist entsprechend ein nach links gedrehtes „c“ in einem Kreis.

Damit unterscheiden sich Copyleft-Lizenzen auch von den sogenannten „permissiven“ Open-Source-Lizenzen, die den späteren Nutzer*innen und Entwickler*innen den größtmöglichen Handlungsspielraum ermöglichen: Sie können bei freizügigen Lizenzen sogar den offenen Quellcode wieder „schließen“, indem sie diesen in ihrem Anschlussprojekt nicht zugänglich machen. Damit kann Open-Source-Software in proprietäre Software verwandelt werden, also Software, deren Quelltexte geheim sind und für die dahinterstehenden Unternehmen häufig ein Betriebsgeheimnis darstellen.

Copyleft-Lizenzen setzen dagegen voraus, dass die einmal gewährten Rechte auch bei Veränderungen des Programms weiterhin erhalten bleiben müssen: Ein einmal offener Code muss offen bleiben. Copyleft-Lizenzen halten damit den Open-Source-Charakter über Versionen und Varianten einer Software hinweg aufrecht.

Wie offen ist offen? Zwei Beispiele

Die Zahl der verfügbaren Open-Source-Lizenzen ist enorm: Ein Überblick lässt sich bei der Open Source Initiative verschaffen, die alle Lizenzen auflistet, die mit der von ihr vorgegebenen Open-Source-Definition einhergehen. Wie sich die Lizenztypen unterschieden, lässt sich beispielhaft an zwei der wichtigsten Open-Source-Lizenzen darstellen:

- Die GNU General Public License (GPL) ist die wichtigste und am weitesten verbreitete Open-Source-Lizenz. Sie ist in zwei Versionen verfügbar (GPL-2.0 und der GPL-3.0) und gewährt Nutzer*innen das Recht, die Software einschließlich des Quelltextes frei zu nutzen. Eine unter der GPL-Lizenz stehende Software darf verändert und im Original oder in der veränderten Version weitergegeben werden. Eine Weitergabe ist aber nur unter der ursprünglichen Lizenz erlaubt, was sie zu einer strengen Copyleft-Lizenz macht. Die GPL-3.0-Lizenz etwa, die dritte Version der GNU General Public License (GPL), sieht vor, dass Nutzer*innen einen Urhebervermerk und einen Änderungsvermerk anbringen müssen, wenn sie den Quelltext verändert haben, den Quelltext zugänglich machen und das Copyleft-Prinzip wahren müssen.

- Die Apache 2.0-Lizenz ist eine „permissive“ Softwarelizenz. Sie steht nicht unter einer Copyleft-Klausel, sodass Nutzer*innen fast beliebig mit dem Quellcode verfahren können und die Lizenzbestimmungen für zukünftige Versionen ändern dürfen. Es gibt nur wenige Beschränkungen, die vorrangig die Urheberhinweise betreffen: Jede*r, die*der unter Apache 2.0 lizenzierte Open-Source-Software verwendet, muss in die Kopie des Codes den ursprünglichen Copyright-Vermerk aufnehmen, unabhängig davon, ob dieser verändert wurde oder nicht. Werden Änderungen am lizenzierten Code vorgenommen, müssen die Weiterentwickler*innen diese Änderungen in jeder aktualisierten Version, die sie verbreiten, offenlegen.

Werden die in der Lizenz genannten Bedingungen nicht beachtet, können die Urheber*innen der Software gegen die Nutzer*innen oder Weiterentwickler*innen rechtlich vorgehen.

Transparenz und Vertrauen

Die Grundidee von Open Source ist einfach: Der Quellcode ist öffentlich zugänglich und frei verfügbar, so dass er von allen verwendet oder verändert werden kann.

Diese Transparenz schafft Vertrauen: Fehler und Sicherheitslücken können von jeder*m gefunden und behoben werden. Dadurch steigt automatisch die Qualität der Software und mit ihr das Innovationspotential.

Die Open Source Initiative fasst die Vorteile so zusammen: Open Source verspreche „höhere Qualität, bessere Zuverlässigkeit, größere Flexibilität, niedrigere Kosten und ein Ende der Abhängigkeit von bestimmten Anbietern“.

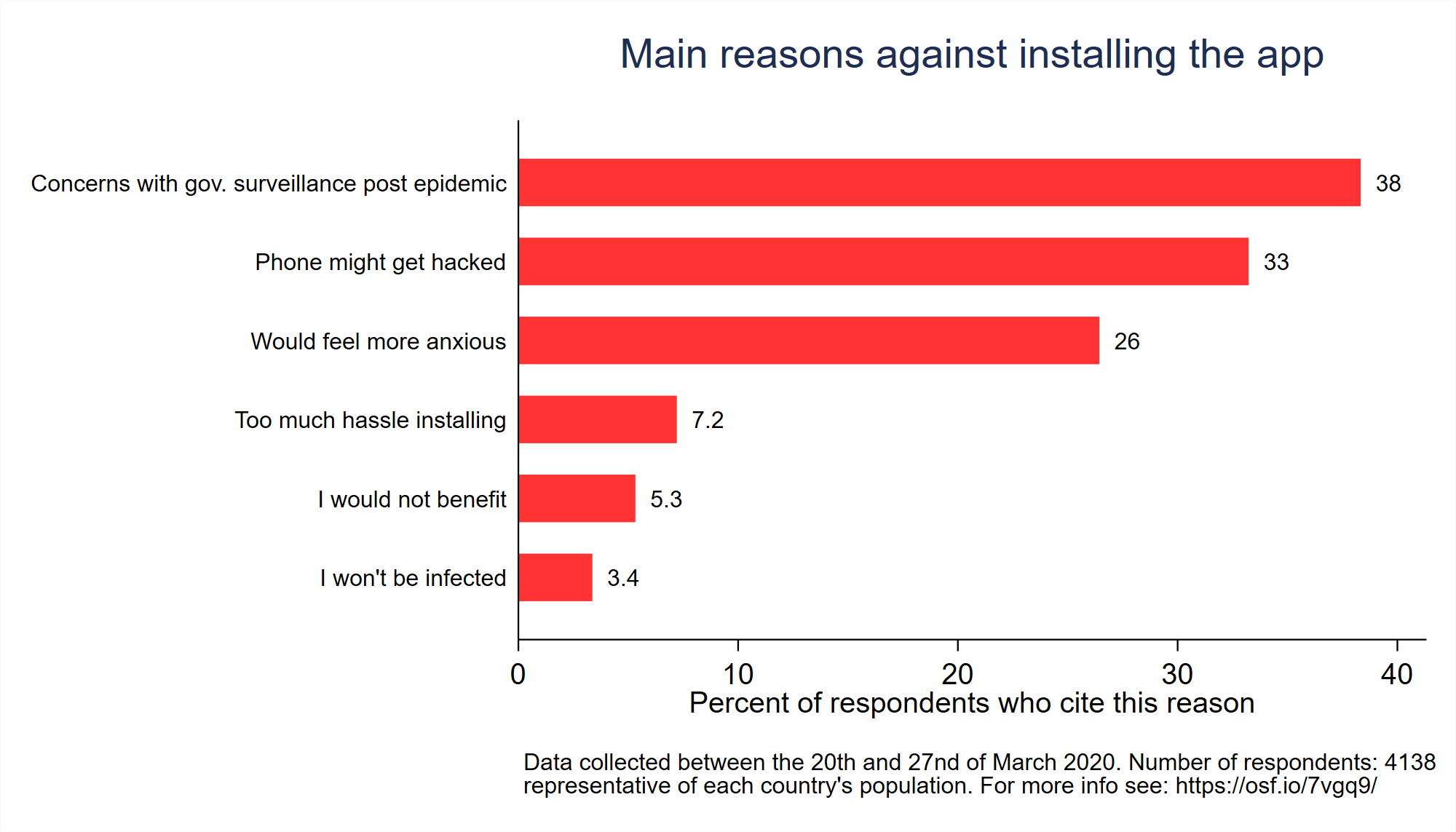

Gerade in gesellschaftlich relevanten Bereichen kann die faire Verteilung öffentlicher Güter und die Transparenz gegenüber den Nutzer*innen ein Vorteil sein und die Akzeptanz erhöhen – so auch bei der Kontaktverfolgung in der Corona-Pandemie.

Das Problem der Luca-App

Die Luca-App stand wegen ihrer zunächst proprietären Software-Lizenz und der Geheimhaltung des Quellcodes stark in der Kritik: Mehr als 70 IT-Sicherheitsforscher*innen und zahlreiche weitere Unterzeichner*innen sprachen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme gegen die App aus. Auch der Chaos-Computer-Club forderte bereits die „Bundesnotbremse für die Luca-App“.

Doch auch, als die Macher*innen von Luca Ende März den Quellcode ihrer App für Android veröffentlichten, hielt die Kritik an: Die Lizenz, unter der der Quellcode zunächst veröffentlicht wurde, sei die „schlimmste […], die [sie] seit Langem gelesen“ hätten, hieß es beispielsweise in einer Stellungnahme von den Hacker*innen von Zerforschung.

Hintergrund der Kritik zur ersten Version der Lizenz war, dass der Quellcode nicht vervielfältigt, geteilt oder auf einem öffentlichen Netzwerk wiedergegeben werden durfte – was eine Untersuchung oder Veränderung des Quellcodes faktisch unmöglich machte und dem Open-Source-Gedanken entgegensteht. Auch sollen Copyleft-Lizenzen verletzt worden sein, wie etwa heise online berichtete. Mittlerweile steht die Luca-App unter einer Open-Source-Lizenz und kann überprüft werden.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung war hingegen von Anfang an Open Source. So konnten IT-Expert*innen eine Schwachstelle im Server der App finden und beheben. Eine Check-in-Funktion ist ebenfalls vorhanden.

The post Open Source, Free Software und Copyleft: Drei Alternativen zu proprietären Modellen appeared first on iRights.info - Kreativität und Urheberrecht in der digitalen Welt.

Zeit zur Verkostung: Ein Mitarbeiter der neu gegründeten"Karuna Task Force" lässt einen Klienten die Suppe probieren.

Zeit zur Verkostung: Ein Mitarbeiter der neu gegründeten"Karuna Task Force" lässt einen Klienten die Suppe probieren.